Autor: TinaAlba

Out of Happyland

Ich rede in diesem Blogbeitrag über Rassismus. Und ich möchte gerade die, die jetzt die Augen verdrehen und wegscrollen wollen, bitten: bleibt einen Moment bei mir. Nehmt euch die Zeit, diesen Eintrag zu lesen, denn er ist mir wichtig.

Der Auslöser? Ich bin seit gefühlten Ewigkeiten Mitglied im Fantasy-Autor*innen-Forum Tintenzirkel. Ich bin Gründungsmitglied, ich bin dabei, seit der Zirkel als kleine Yahoo-Mailingliste seinen Anfang genommen hat. Ich wurde vor einigen Jahren Moderatorin. Durch den Tintenzirkel habe ich den Mut gefunden, zu versuchen, meine Romane zu veröffentlichen. Ich liebe das Schreiben, es ist ein essenzieller Bestandteil meines Lebens, und der Tintenzirkel ist für mich untrennbar mit meinem geliebten Nebenjob „Fantasyautorin“ verbunden.

Seit ein paar Tagen ist er für mich aber auch mit anderen Dingen verbunden: mit allerübelsten rassistischen Äußerungen einiger Mitglieder – und mit meinem Schweigen. In Situationen, in denen Schweigen das Schlimmste war, was ich hätte tun können. Denn durch mein Schweigen, durch meine Müdigkeit und meine Angst vor Konfrontation und Konflikt sind diese rassistischen Äußerungen so gut wie unkommentiert stehengeblieben und haben PoC in diesem Forum tief verletzt – und sie haben nicht geschwiegen. Ich bin dafür dankbar, denn dieses Nicht-Schweigen hat in mir einen Lernprozess angestoßen. Hat mich dazu geführt, meine eigenen Denkmuster zu hinterfragen. Mich zu informieren, zu lesen, mich mit Rassismus und dessen Wurzeln zu befassen, die viel tiefer liegen als weiße Menschen im Normalfall vermuten. Ich gehöre auch zu den weißen Menschen, die in der Schule nichts über den deutschen Kolonialismus in Afrika gelernt haben. Aber mit dem Wissen, das ich zu sammeln begonnen habe und mit dem ich mich gerade beschäftige, fange ich an zu sehen. Die Autorin des Buches exit racism, Tupoka Ogette, beschreibt den Lernprozess, das Umdenken, das Hinterfragen und analysieren der eigenen Gedanken als den Weg aus Happyland. Happyland, das ist die Art von Leben, in der ich all die Mikroaggressionen, all den Alltagsrassismus nicht sehen konnte oder wollte. In dem ich ihn als „nicht so schlimm“ angesehen habe, als „das war doch schon immer so“, „das ist Tradition“, bei Büchern, in denen das N-Wort vorkommt, als „das ist Literatur, das schrieb man damals eben“. Der Weg aus Happyland heraus tut weh. Lernen tut weh. Eigene Denkmuster sind liebgewonnene Gewohnheiten, und Gewohnheiten sind etwas, von denen ich mich nur schwer lösen, die ich nur schwer ablegen und durch neue Handlungsmuster ersetzen kann.

Ich erkenne aber, dass ich es in diesem Fall dringend tun muss. Ich muss erkennen, dass ich weiße Privilegien habe. Der Gedanke ist erst einmal unangenehm, denn ich habe mich nie besonders privilegiert gefühlt. Ich bin nicht besonders schön, nicht besonders schlank, nicht superreich und auch nicht mega erfolgreich.

Aber darum geht es bei der Betrachtung von weißen Privilegien auch gar nicht, und das musste ich erst mal verstehen. Weiß zu sein bedeutet, dass ich nicht „die andere“ bin, wenn ich in einen Raum voller weißer Menschen komme. Es bedeutet, dass ich sehr wahrscheinlich nicht abgelehnt werde, weil ich weiß bin, wenn ich mich auf einen Job bewerbe, sondern weil etwas anderes nicht passt. Ich werde nicht abgelehnt, weil ich weiß bin, wenn ich eine Wohnung nicht bekomme. Ich werde nicht ständig gefragt, woher ich komme, und niemand greift mir ungefragt in die Haare.

Ich fange an, in meiner eigenen Sprache Formulierungen zu finden, die rassistisch sind und kolonialistisch. Wie leicht sage ich zu jemandem, der mich um was bittet und ich habe keine Lust dazu, sowas wie: „Ich bin doch nicht dein Sklave“. Ich wäre vor der Beschäftigung mit dem Thema nie auf die Idee gekommen, dass diese Aussage rassistisch aufgefasst werden könnte. Ich fühle mich damit aber nicht mehr wohl.

Ich fange an, Kinderbuchklassiker zu hinterfragen. Das Gefühl von „das ist Literatur, da darf man das“ wird von „nein, das geht GAR nicht“ überholt. Nein, es geht in der heutigen Zeit nicht mehr, dass das N-Wort in Kinderbuchklassikern stehen darf, und ich würde meinen Kindern, wenn ich denn welche hätte, Jim Knopf nur im Zusammenhang mit kritischer Auseinandersetzung vorstellen und sie es nicht alleine lesen lassen.

Ich erkenne, dass ich bei einem eigenen, schon älteren Romanprojekt von mir in die Kolonialismusfalle getappt bin, indem ich eine Fantasywelt erschaffen habe, in der weiße Entdecker*innen auf ein ohne Probleme als indigen zu lesendes Volk stoßen und versuchen, diesem ihren Glauben aufzuzwingen, ihre Zivilisation, versuchen, es mit billigen Geschenken auf die eigene Seite zu ziehen. Super, Tina. Nicht. Ich habe Stereotype reproduziert, die von Kolonialismus geprägt sind, und damit ein rassistisches Setting geschaffen. Die Romane sind inzwischen auf meiner Inhaltswarnungen-Seite mit den entsprechenden content warnings versehen, gehen gerade durch ein sensitivity reading, und ich habe einen Deal mit meiner Verlegerin, dass ich, wenn notwendig, passagenweise überarbeiten werde.

Ich weiß, dass ich einen weiten Weg vor mir habe, und dass ich sicher auch immer wieder in mein altes Happylandverhalten zurückfallen werde. Ich will an mir arbeiten. Und ich werde nicht mehr schweigen, wenn es an der Zeit ist zu reden.

Tina liest: Nina George: Die Schönheit der Nacht

Oh wow. Was für ein Roman.

Oh wow. Was für ein Roman.

Er hat mich herausgefordert, er hat weh getan, ich weiß jetzt, warum ich ausgerechnet dieses Lesezeichen für ihn ausgesucht hatte, als ich anfing zu lesen. Das war im Mai. Normalerweise lese ich schneller. Diesen Roman konnte ich nicht schnell lesen. Dazu war er zu gefährlich, hat er mich zu sehr bewegt, mich zu sehr ertappt, mich so weit ins Meer geworfen, dass ich erst mal zurückschwimmen musste. Ich musste innehalten, denken, mich treiben lassen, durchatmen zwischendurch.

Manchmal kommen Bücher gerade dann, wenn ich sie brauche. Ich wusste nicht, wie sehr ich dieses Buch gebraucht habe in einer Zeit, in der ich das Gefühl habe, mich schon so gut wie gefunden zu haben, aber doch immer noch nicht so ganz. In der ich die Frage nach dem wer bin ich vielleicht ganz langsam so ein kleines Bisschen beantworten kann. Muss man dafür eigentlich immer erst die 40 überschreiten?

Ich habe mit Claire und Julie gelacht, geweint, gezittert, mich von ihren Geschichten berührt und verstanden gefühlt, denn ihre Geschichten sind die jeder Frau. Sie sind an einem Punkt, jede für sich, an dem sich ganz sicher jede Frau einmal wiederfindet. Ich habe mit ihnen Tango getanzt, zumindest in Gedanken, ich kann nicht tanzen. Glaube ich. Vielleicht habe ich noch nie mit dem richtigen Menschen getanzt. Aber ich habe mit ihnen die Musik gefühlt, ich kenne das, ich weiß, was Musik mit einer hungrigen Seele machen kann.

Was für ein Buch. Lest es, Frauen, Freundinnen, Schwestern, Weggefährtinnen, Seelenverwandte. Lest es. Obwohl es gefährlich werden kann.

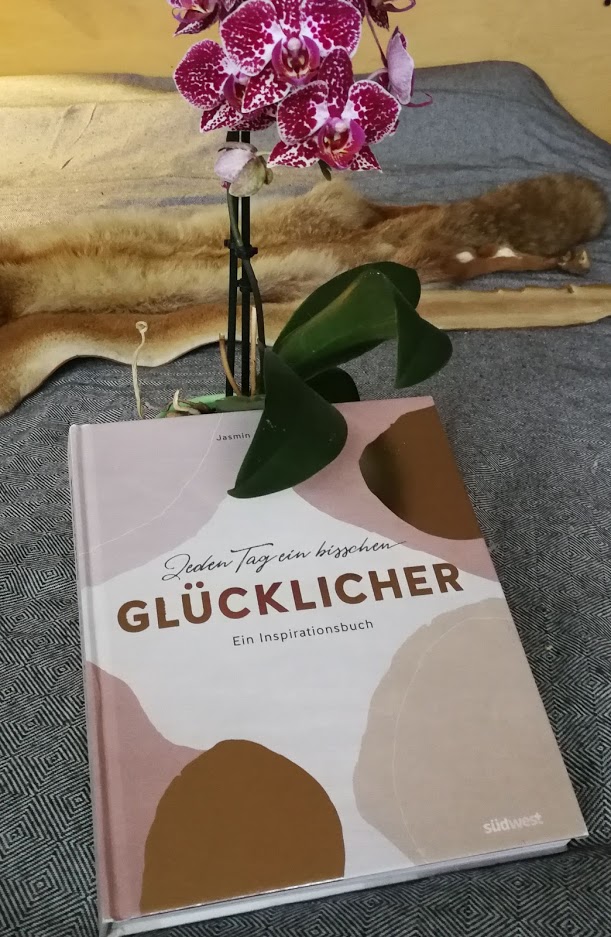

Tina liest: Jasmin Arensmeier – Jeden Tag ein bisschen glücklicher

Autorin und Bloggerin Jasmin Arensmeier nähert sich diesem Ziel durch das Praktizieren einer achtsamen Lebensweise. Für diejenigen unter euch, denen es gerade auffällt: ja, ich vermeide absichtlich das Wort „Achtsamkeit“, da es für viele Menschen inzwischen zum abgekauten Modewort geworden ist und umgehend Bilder dampfender Teetassen auf ausgerollten Yogamatten heraufbeschwört und an Anforderungen denken lässt, die nur schwer mit einem ganz normalen, von Homeoffice und Videokonferenzen geprägtem Alltag zu Pandemie-Zeiten vereinbar erscheinen.

Autorin und Bloggerin Jasmin Arensmeier nähert sich diesem Ziel durch das Praktizieren einer achtsamen Lebensweise. Für diejenigen unter euch, denen es gerade auffällt: ja, ich vermeide absichtlich das Wort „Achtsamkeit“, da es für viele Menschen inzwischen zum abgekauten Modewort geworden ist und umgehend Bilder dampfender Teetassen auf ausgerollten Yogamatten heraufbeschwört und an Anforderungen denken lässt, die nur schwer mit einem ganz normalen, von Homeoffice und Videokonferenzen geprägtem Alltag zu Pandemie-Zeiten vereinbar erscheinen.

Schon das Buch aus der Verpackung zu holen und anzufassen war ein Genuss – der schwere Hardcovereinband fühlt sich wunderbar an und ist hochwertig und schön gestaltet, das dicke Papier fasst sich ebenso wunderbar an, und die stimmungsvollen Fotografien machen schon das erste flüchtige Durchblättern zu einem Genuss. Jedes Bild spricht mich an, wirkt authentisch, warm und einladend.

Jasmin nennt ihr Buch ein „Inspirationsbuch“. Und genau das ist es auch. Mit ganz praktischen, ohne großes Getüdel umsetzbaren Tipps, die in jeden Alltag passen (oder passend gemacht werden können), zeigt uns die Autorin, wie wir unsere Welt durch die Achtsamkeitsbrille wahrnehmen können und uns mit kleinen Routinen und Ritualen selbst zu mehr innerer Ruhe und Gelassenheit verhelfen können. In sieben Kapiteln richtet sie unseren Fokus auf erste Momente, in denen wir unsere Achtsamkeit trainieren können, stellt in weiteren ihr Leser*innen – also uns – in den Mittelpunkt, gibt Tipps und Anleitungen für kleine Übungen, Routinen und Rituale, nicht nur für zuhause und das private Umfeld, sondern auch für die Arbeit, für den Umgang mit allem, was uns umgibt. Auch vor schwierigen Themen macht Jasmin nicht Halt – das letzte Kapitel ihres Buches befasst sich unter dem Titel „Nah am Herzen“ mit den Themen Tod und Loslassen und dem Umgang mit schwierigen Lebensabschnitten wie z.B. aktuell mit der Corona-Pandemie.

„Jeden Tag ein bisschen glücklicher“ durchzulesen und durchzuarbeiten war für mich wie der Genuss einer Schachtel hochwertiger Pralinen – immer genussvoll, nie zu viel auf einmal, jeden Tag ein Häppchen, damit es bloß nicht zu schnell vorbei ist. Ich will nicht behaupten, dass mich die Arbeit mit dem Inspirationsbuch zu einem neuen Menschen gemacht hat, aber es hat mich definitiv auf den Weg zu mehr „selbst“, zu mehr Selbstfürsorge und zu einem achtsameren Umgang mit mir, meinen Mitmenschen, meinem Besitz, meiner Arbeit und meinen Hobbies geführt.

Ich empfehle dieses Buch uneingeschränkt allen, die sich mit achtsamer Lebensweise beschäftigen wollen, Einsteiger*innen ebenso wie alten Achtsamkeitshasen.

Mehr von Jasmin findet ihr hier:

Jasmin Arensmeier auf Youtube

Jasmin Arensmeier auf Instagram

Tea & Twigs: Jasmin Arensmeiers Blog